2023年もあとひと月です

長期予報によると今シーズンは暖冬で降雪も少な目との予報がありました。確かに年によっては11月から重機の除雪が必要になるほど降雪があった年もありましたが、今のところその必要性は感じられません。以前は12~2月一杯辛抱しないといけない感じでしたが、最近は12月もシビアじゃないし、2月も旧正月を超えると肩の荷が下りた感じになりますので、1月の極寒の時期さえ耐えれば、何とかなる感じになってきました。ただそれが今を生きる私たちにとって良いことなのか悪いことなのか・・・難しいところです。

さて先月のことですが、大学時代の同期会がありました。本来であれば卒後30年の切りのいいところで行う予定でしたが、あのコロナ禍がありましたため、中途半端な33年のゾロ目で行うことになりました。年齢的に「アラ還の寄合」でしたが、気の置けない面子がそろいますと学生時代に一気に戻った感じで久々楽しい時間を過ごしました。人生の3分の2が秋田、人生の半分以上が産婦人科医・・・「思えば遠くにきたもんだ」です。

昭和の時代に医学生となり平成間もないころに研修医・・・そして令和の現在まで仕事をしていますと、昔は当たり前だったのが現在ではありえないこと、現在では当然なのが昔では考えられないこと・・・高々30年余の期間でも医療では多々起こりえます。ということで、今回は「平成」というフィルターを通して変化した「産科医療」についてお話したいと思います。

① 妊婦健康診査受診票の増発:平成7年まで受診票は初期と後期の2枚しかなく、検査項目も初期は梅毒とB型肝炎・貧血検査、後期は貧血検査だけでそれ以外の妊婦健診は自費負担となっていましたが、秋田県では平成9年度に超音波検診の補助券、平成12年度からは初回健診における採血項目拡大への補助券、平成15年度には健診4回分の補助、そして平成19年度から16回程度の補助とほぼ現在の形態でなり、妊婦健診の経済的負担はかなり軽減されました。また分娩費用についても、以前は一旦妊婦さん側が分娩費用を立て替えて、その費用を健康保険から出産一時金として請求していましたが、平成21年からは出産育児一時金の直接支払制度が開始され、分娩直後での申請の手間が大幅に緩和されました。

② 逆子(骨盤位)・既往帝王切開例への帝王切開の適応:ヒトの分娩は、大きくて固い「児頭」が通過すれば、他の部位は問題なく通過するので、頭より柔らかいお尻が先に来る逆子や、子宮に傷のある既往帝王切開の分娩は、お産が始まってからの進行を見て、そのまま「下からの出産」とするか「お腹を切るか」を決める「試験分娩」という形をとっていました。しかし緊急帝王切開を前提に考えた場合、試験分娩を行う要件が高くなってきた(手術までの時間や麻酔医などの条件)ため、試験分娩はしないで予定の帝王切開とするようになりました。ちなみに逆子さんの分娩手技には日本人の発案した手技もあり(竹岡式横8の字型娩出法や榊式押込法など)、それらのすばらしい手技が継承されずに廃れていくのは、産科医として非常に寂しい気持ちになります。

③ 産後の医療の拡充:赤ちゃんには平成17年ころより新生児聴覚スクリーニング検査が行われるようになりました。これは赤ちゃんの難聴の早期発見を目的とした検査です。難聴の頻度はおよそ0.1~0.2%と言われており、早期発見によって適切に補聴器を装着し会話等の練習に入ると、それだけコミュニケーション能力が高まるといわれています。秋田県でのこのスクリーニング検査の実施率はほぼ100%と、他県と比べ高い受診率となっています。また産後のお母さんには妊娠中と同様にそれまで自費であった産後1か月検診の受診票に加え、母乳育児相談補助券1回分が発券されています。

たかだか30余年ですが、産科医療・・・特に行政の対応は昔に比べると、より妊婦さんに寄り添うものが多くなった感じを受けます。しかしそれでも出生数は減少し少子化に歯止めがかかりません。分娩費の保険給付などの話も出ておりますが、産科医療への手当はこのへんが限度かもと思われます。換言すると、少子化に歯止めをかけるには、世帯収入の増加など他に目を向けなければいけないということになります。今年の流行語大賞に「異次元の少子化対策」はノミネートされるのでしょうか?今の時点では予測もつきませんが、少子化の歯止めに一石が投じられるような希望のある来年になるよう期待して本稿を終えたいと思います。本稿も含め、今年もご愛読ありがとうございました。皆様よいお年をお迎えください(2023.12.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは

先月の初めには残暑がほんの少しだけ引きずってましたが、あれよあれよという間に紅葉が始まり、近郊の高い山々では初冠雪となりました。識者の話では今後さらに春と秋は短くなり、「四季」ではなく夏と冬の「二季」になるようなことも話しておりました。そのような自然環境の変化もあり、今シーズンは未曽有?の熊トラブルが県内で発生し、目撃数も人身被害も全国1位になっています。私も高速道路運転中に片側2車線を熊が横切るのを目撃しましたが、スクーターくらいの速度で走れるのではないでしょうか?・・・これを目の当たりにした時、「クマと出会ったら走って逃げちゃだめだ!」と納得してしまいました・・・走ったら必ず追いつかれ捕まります!こちらが注意しても近頃は熊が人里に降りてきています。もし遭遇したら刺激しないよう対応するしかなさそうです。

これほど多くの被害にあっているのに一部の方々からは熊対策に過剰な批判が寄せられています。その背景には動物愛護の精神もあるでしょうが、クマそのものがデフォルメの上キャラクター化されているため、実像が把握されにくいことも一因としてあるのではと思っています。一番有名なのは今年40周年を迎える「夢の国」の「はちみつ好きの黄色いクマさん」ではないでしょうか?私が最後に行ったのは「海」を造成中の頃でしたが、入園料がその当時の倍以上となっていることに驚愕し、そういう点でも「夢の国」なんだなと、改めて納得してしまました。

さて先月上旬に今年のノーベル賞の発表がありました。医学生理学賞は新型コロナウイルスワクチンの開発に貢献された2名が選ばれ、残念ながら日本人からの選出はありませんでした。ところで皆さんは「イグノーベル賞」というものをご存じでしょうか?イグノーベル賞はノーベル賞のパロディーとして「人々を笑わせ考えさせた研究」に与えられる賞で、1991年に創設され本家のノーベル賞とほぼ同時期に発表されています。本家のノーベル賞と比べイグノーベル賞では日本は英国と並び「常連国」の一国となっています。今回はイグノーベル賞を受賞したある研究を紹介したいと思います。

婦人科外来を受診する一つの症状として下腹痛があります。でも必ずしも婦人科が原因とは限らず、消化器系や泌尿器科系の症状として受診される方もいらっしゃいます。左もしくは右の痛みで炎症もなく、尿検査で潜血所見があれば尿管結石を疑います。尿管結石は腎臓から膀胱までをつなぐ管の中に石ができる病気で、その痛みは急性膵炎・分娩と並んで「三大腹痛」と言われるほど激痛ですので、疑う所見があれば一時的な除痛を行い専門医に紹介となります。詳細な原因は不明で症状も激烈なので、石のある方はその発作に戦々恐々と怯えながら生活されているのではないでしょうか。

でも「ディズニーランドでビッグサンダーマウンテンに乗った後で結石が出てきた」と自慢する患者さんが少なからずおられるそうです。そこで実際の結石を模型の腎臓に入れてビッグサンダーマウンテンに乗り結石の排出をみる研究が行われました。結果は先頭座席では約12.5%の排石率に対し、最後部では63.9%と高率だったそうです。結石は5mm以上になると、痛みが出たり手術が必要になったりすることが多いため、ジェットコースターの振動や重力が働いて、この大きさより小さいが排石されると結論付けています。この研究により2018年のイグノーベル賞医学賞を受賞となりました(ちなみに実験場所はフロリダ・ウォルト・ディズニー・ワールドのビックサンダーマウンテンで、「舞浜」のデータではありませんのでご注意を・・・)。

もしかしたらイグノーベル賞の研究は「おふざけ」の研究に見えるかもしれません・・・でもそれは違います。2008年に認知科学賞を受賞した日本人研究者のテーマは「単細胞生物の真正粘菌にパズルを解く能力がある」でしたが、この研究は後に粘菌コンピュータ・・・さらにバイオコンピュータの礎になる研究になっています。ガチンコの研究ももちろん大事ですが、研究者の「遊び心」から生まれる研究にも見逃すことのできない「光るもの」があるのです(*受賞論文です Mitchell

MA, Wartinger DD. Validation of a Functional Pyelocalyceal Renal Model

for the Evaluation of Renal Calculi Passage While Riding a Roller Coaster.

J Am Osteopath Assoc. 2016; 116(10): 647-652.)(2023.11.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今年もあと3か月となりました

「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉のごとく、彼岸が過ぎたところでラッシュのような真夏日の日々はいささか「鳴りを潜めた」ようです。でも先月にはまた秋田市を中心に、記録的短時間大雨警報が発令され、7月と比べればジャブ程度でしたが、それでも冠水による被害が復旧間もなく生じました。自然災害は本当にいろいろな点で容赦がありません。私を含めすべての方が、このような被害を「自分事」としてシミュレーションすることが大切だと改めて実感しました。

さて、先月の20日には通算7期目の新型コロナワクチンの接種が始まり、また当院では今月の23日(月)からインフルエンザワクチンの接種も始まります(前者は市のコールセンターで、また後者は当院での直接予約となっております)。今年は「コロナの自粛明け」ということで中止や縮小開催となっていた夏祭りやイベントが再開された反動で、第9波と呼ばれる新型コロナウイルス感染症が蔓延し、市内でも学級・学年閉鎖を余儀なくされた学校もありました。加えて静岡県や滋賀県では例年の3か月も早くインフルエンザの流行期に入り、さらにアメリカでは小児に多い呼吸器感染症であるRSウイルス感染症も加え「トリプルデミック」の襲来が危惧されており、これらの状況から今年はよりしっかりと予防対策をしていただきたいと強く思う次第です。そこで今回の本稿ではワクチン接種に関した話題を提供したいと思います。

1. 「コロナワクチンは同じ腕への接種がいいのか?違う腕への接種がいいのか?」

皆さん知っての通り、コロナワクチンは従来のワクチンと異なり「筋肉注射」という形式で接種します。私は昭和の時代に医学教育を受けた人間ですので、筋肉注射というと「大腿四頭筋拘縮症」のイメージが浮かんできます。知らない方が多いと思いますが、1970年代をピークに見られ、小児期における頻回・大量の大腿部への筋肉注射により筋組織の破壊から伸展性が障害され、下肢の機能障害が生じる病気です。この一件以降、小児への安易な筋肉注射は控えられるようになり、「筋肉注射による大腿四頭筋拘縮症」は既に「死語」になっています。しかし数回の筋肉注射によるワクチン接種を行うとなると、どうもそれがよぎってしまい、筋肉への負担を軽減するため左右交互に接種をしておりました。でも科学的にはどうなんでしょう?・・・実はそれについての論文が今年発表され、結果としては下記の通りでした(免疫に関する記述があり、本年6月のHIVについての本稿を参考にしてください)。①抗体産生に関わるB細胞と直接攻撃するキラーT細胞の双方を活性化するヘルパーT細胞レベルでは、同側接種と対側接種との間に差はなし。②B細胞から誘導される中和抗体量は同側接種の方が高い。③直接攻撃するキラーT細胞レベルでも同側接種の方が高い・・・という結果でした。以上はデルタ株でのワクチンの結果ですが、少なくともコロナワクチンについては「同じ腕での接種がより効く!」と言えそうです(Ziegler

L, et al. eBioMedicine. 2023:104743.)。

2. インフルエンザワクチンとの同時接種は問題ないの?

コロナワクチンとの同時接種は国の指針では「問題ない」と示されています・・・そうはいっても心配なところですよね?この問題についても本年論文が発表されまして、コロナワクチン単独群とコロナ+インフル同時接種群(ワクチンはオミクロン株対応)とを比較しても、同時接種群で効果が劣ったとか、副作用や有害事象が多かったということはなく、同時接種を支持するのと結論でした(Tal

Gonen, et al. jamanetworkopen. 2023:32813.)。

今まで全額公費負担だったコロナ治療薬も今月からは窓口負担額に応じ自己負担が発生します。例えば3割負担の患者さんがラゲブリオ等の重症化予防薬を使った場合、先月までの自己負担は検査料など約4,170円でした、今月からはコロナ薬代が加わり12,270円になります(ラゲブリオの薬価は約9万4千円ですので)。医療すべてに言えますが、「治療より予防が肝要」ですので、多くの方々が早めに対応していただくことを切に願います(2023.10.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは

7月は本県が大雨の影響を被りましたが、先月は台風6・7号により沖縄県や島根県を中心とした西日本に大きな爪痕が残りました。「線状降水帯」という昭和の時代には耳にしなかった気象現象は、「数年に一度の大雨」とか「ひと月分の降雨が一日で」という形で、年に数回も国内の至る所で発生しています。これからの私たちは、このような「荒天」が当然起こるという前提で、災害対応や被災予防をしていかないといけない・・・そういう時代に生活していかないとならなくなったようです。

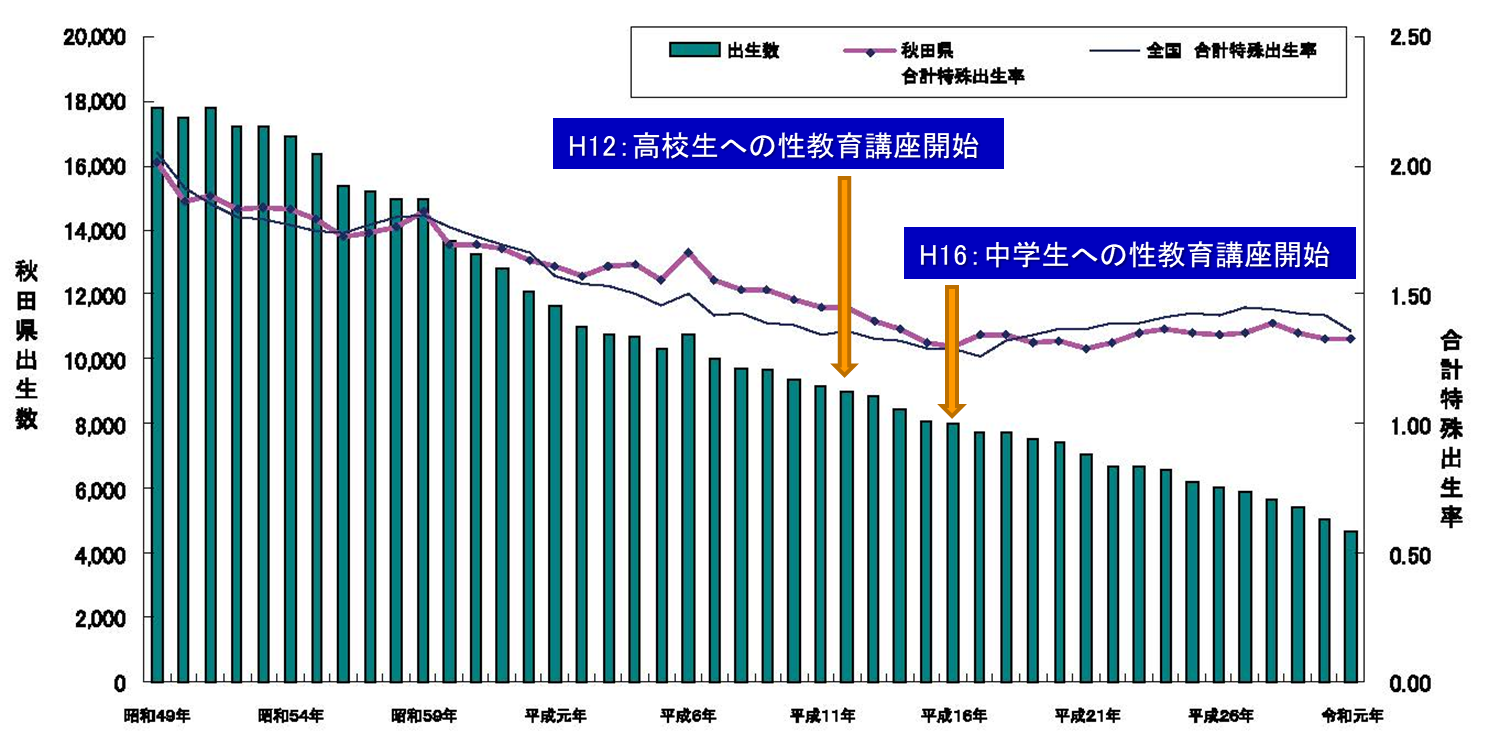

さて夏休みに入るところから、今年度の性教育講座の日程調整の連絡が入ってきました。今年度から各学校で年齢に応じて性暴力等を取り扱う「いのちの安全教育」が始まりますので、性教育講座でのお話の内容を少し見直す必要も出てきました。医師が係る性教育事業が始まり20年以上経過し、性教育に熱心な都道府県として注目されることも多々あります。そうなると「あまりにも熱心な性教育が少子化の一因となっているのではないか?」というご意見も出てきます。そこで今回は「本県の性教育と少子化」をテーマにしたいと思います。

グラフの折れ線は一生の間にひとりの女性(15~49歳)が生む子どもの数に相当する合計特殊出生率(赤:秋田県 黒:全国)、棒グラフは秋田県の出生数の年次推移を示しています。ご覧いただいてお分かりのように、出生数は右肩下がりで減少してはいますが、性教育開始後に加速度的に減少しているわけではありません。また性教育開始前後の合計特殊出生率をみても、全国と本県との間に乖離の拡大は認められていません。以上から本県の性教育が、少子化を加速しているとは言い難いと思われます。

それでも先日発表された母子保健統計の速報値(2022年分)では、合計特殊出生率は1.3を切り1.26となり、秋田県は1.18と全国40位でした(宮城県は1.09,東京都は1.04)。また人口千人に対する出生数の割合である出生率は全国6.3に対し秋田県は4.3と28年連続最下位であり、年間出生数も3,992人と前年比-343人で、とうとう4,000人を割ってしまいました。

以上赤ちゃん側からみたデータですが、お母さん側からも見てみたいと思います。1990年代に秋田県で生まれた女児の総数は135,490人でしたが、1990年代生まれの20代女性人口は-69.5%の41,302人、また30代女性人口は-69.4%の41,465人でした。つまり1990年代に生まれた女児の3割程度しか県内に残らず、20~30歳代の生殖年齢においてはAターンもほとんどないということです(同じ年代のデータを鹿角市でみたところ、20代では2割ほどしか市内に残っていないという結果でした)。県外の転出先としては仙台や東京が考えられるのですが、残念ながら双方とも秋田県の合計特殊出生率より低いところなので、本県から転出したとしても日本全体として少子化の歯止めに寄与しているとは、これもまた考え難いことなのです。

医師が行う性教育というと、どうしても性感染症や中絶・避妊という項目に傾きがちで学校側も授業で教えにくいこともあるため、それらに費やす時間が多くなりがちです。しかし女性のライフスタイルの変化から喫煙や加齢といった身体的不妊に加え、就労状況・収入状態・介護援助が関与する社会的不妊に陥るケースも増えてきました。これからの性教育では若い時から一人一人のライフ・プランニングを立てる~それは子供を持つか持たないかから始まり、女性だけではなくパートナーとなる者も共にプランニングする~という意識を促すことも必要と考えられます(2023.9.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

暑い日が続いております

先月中旬には秋田市を中心として甚大な豪雨被害を受けました。私が学生時代に過ごしたところは広範囲にわたり冠水し、研修した大学病院や診療応援に行った病院は救急患者も受け入れ不能なほどのダメージを受けました。医療機関における冠水後の対応は、他にも増して短期間に、そしてさらに清潔等に留意しなければならなく、復旧にも多大な労力が求められます。降雨一転、熱中症に気をつけ、一日も早く日常に戻られることを願っております。

さて少し前のニュースになりますが、6月末に「厚生労働省は性交直後の服用で望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬(以下アフターピルとします)について、一定の要件を満たす薬局に限定し、夏ごろから調査研究として試験的に販売の運用を開始する方針を決めた」とありました。アフターピルについては本稿でもしばしば取り上げており、世界から遅れること2011.9月より採用され、コロナ禍ではオンライン診療下での処方が可能とはなりましたが、遠隔の有無を問わず原則医療機関を受診の上医師の処方が必要となっています。それを鎮痛剤のロキソニンや、花粉症薬のアレグラなどと同様に処方箋が必要な医療用医薬品から要指導・一般用医薬品への転用を試験的に行うということです。このようなお薬の流通形態の変化を「スイッチOTC化」といい、OTCとは「over

the counter=(薬局の)カウンター越しに(お薬を購入する)」というところから、処方箋がなくとも薬局で直接購入できるという意味となっています。

試験的な運用は夏から今年度いっぱいまでで、「一定の要件を満たす薬局」としては以下の4つの条件を掲げています。①オンライン診療に基づく緊急避妊薬の調剤の研修を修了した薬剤師が販売する。②夜間及び土日祝日の対応が可能。③プライバシー確保が可能な販売施設(個室等)がある。④近隣の産婦人科医、ワンストップ支援センターとの連携体制を構築できる・・・です。ただ全国には6万軒以上の薬局がありますが、これらの条件が満たして参加する薬局は最大でも300カ所程度とのことです。

この試験的運用について・・・ちょっと考えてみました。運用に際しても、また運用終了してからもパブリックコメントが寄せられ、まあその結果、本格的な運用が決定しても、今の世論の流れからいってもおかしくないと感じています。確かに本邦においてアフターピルの服用は敷居が高いかもしれません。OTC化になっていない、価格も高い(日本ではオンラインで9,000円弱(当院でもその程度)ですが、フランスでは1,000円せずベトナムでは数百円程度で購入できます)、何より産婦人科を受診するということが、かなりのハードルになっていることは認めざるを得ません。当院でアフターピルを希望される方には、問診の上採尿し、妊娠検査薬で陰性を確認したうえで薬剤の説明および今後の避妊についてのお話しをして院内で服薬後に帰宅という流れになります。利用者からみますと、まどろっこしいうえ高額だと思われるでしょうが、保険点数に換算しますと当院にとっては赤字診療になるものです。また服薬前の問診は非常に重要で、当院にアフターピルを希望された6割以上の方が、排卵期外の卵胞期もしくは黄体期の方でした。自費診療なので処方希望を優先するのですが、それでも問診から妊娠成立が非常にしにくい時期であることを説明しますと、ご理解いただいた方の中には処方を希望されなかった方もいらっしゃいます。逆にオンライン診療で県外から処方を受けたが出血がないため近医受診を勧められ当院を受診したところ、妊娠反応が陽性だったこともあります。お話を伺うとアフターピル服用時には既に妊娠していたと考えられたケースで、これもまた問診の重要性を理解していただけるのではないかと思っています

世界的には「性と生殖に関する健康と権利(Sexual and Reproductive Health and Rights:SRHR)」という概念があり、妊娠・出産・中絶など「生殖」に関するすべてのことを自分で決めることができる権利を各々の個人が有しています。この国際的な時流に乗るためにモーニングピルのOTC化の検討も一つとしてあると考えます。医療機関へのアクセスという「手間をそぎ落とす」と、確かに安価にアフターピル入手することは可能です。ただアフターピルはあくまでも「緊急避妊」であり、ピルやリングによる恒常的な女性主体の避妊に欠陥があった場合の手段と思っています。「最初に緊急避妊ありき」ではなく、SRHRという権利を行使するには日常的にどう行動・対応するとよいのか・・・そこがスタートなのではと一産婦人科医として考えています(2023.8.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今年も半分終わりました

直近の予報では、エルニーニョ現象のため、今年の夏も例年に比べ暑くなるとのことです。しかしこの数年、感覚的に右肩上がり?で、気温が上がってきているので、基本となる「例年並み」が今一つ理解できておりません。まだ今くらいまでは暑さも夜には和らいでいますが、次第に寝苦しい夜になっていくでしょう。メディアでもよく取り上げられておりますが、熱中症は必ずしも日中や戸外でおこるものではないことを肝に銘じる必要があります。

暑さに負けない生活習慣として、①ウォーキングなど汗をかくような運動を継続する、②こまめに水分を摂る、③塩分を程よく摂る、④睡眠環境を快適に保つ、などが挙げられています。暑さについてはこのくらいにして、今回のカプリは「がん予防の生活習慣」についてお話ししたいと思います。自治体で行う「がん検診」は、胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がんの5つがありますが、今回は乳がんを取り上げたいと思います。

先にあげた5つの「がん」のうち、乳がんのみが体表から触れることができるがんです。なので「がん検診」と同じくらい「自己管理」が非常に重要になります。そこで 最近、ブレスト・アウェアネス(Breast

Awareness)といって「女性が自身の乳房を意識する生活習慣」の啓発と実践が進められています。具体的に「ブレスト・アウェアネス」は、①日頃の乳房の状態を知る、②乳房の変化に気を付ける、③変化を感じたら速やかに受診する、④40歳になったら2年に1回乳がん検診を受ける、といった4つの生活習慣からなっています・・・ここで大事なのは「アウェアネス=意識」ということです。「ブレスト・アウェアネス」では特別な手技や技術は必要ではなく、入念な自己触診も勧めてはいません。あくまでも「乳房を意識する生活習慣」なのです。

4つのうち、①~③の流れはお分かりになると思います。スタートの①についてですが、日々の入浴前に鏡で見たり・入浴時に乳房だけはスポンジ等ではなく手洗いしたりすることで、自分の乳房への意識が高まり月経周期に伴う生理的変化を知ることができます。④のがん検診については、日々意識をしていても漏れてしまうような非触知乳がんを早期に見つけることにあります。

以上①から④の「ブレスト・アウェアネス」が個々の女性に身につくことによって、進行乳がんの減少、さらには乳がん死亡率の減少に寄与するといえます。これらの生活習慣が定着することにより、現在の乳がん検診の2つの「落とし穴」を「埋める」ことが期待できます。1つは「高濃度乳腺(デンスブレスト)」の問題です。乳房は乳腺組織と脂肪組織からなっていますが、デンスブレストとは乳腺組織の割合が多い乳房をいいます。30歳以降から増え、40歳以上の日本人の約40%はデンスブレストであるといわれています。デンスブレストの問題点は、乳がん検診で行うマンモグラフィーで乳がんがあるにもかかわらず見えづらくなるという危険性があります。しかし「ブレスト・アウェアネス」があるデンスブレストであれば、マンモグラフィーにさらに超音波検査等を併用して、より正確な診断が期待できることになります。

2つ目としてオーバーかもしれませんが全年代の女性に「ブレスト・アウェアネス」が普及することによって、検診対象年齢前の40歳未満の若年性乳がんの早期発見につながることが考えられます。そのためには成人年齢以降の女性に「ブレスト・アウェアネス」は周知するのはもちろんですが、今後本格的に始まる「がん教育」によって中・高校生女子にも「ブレスト・アウェアネス」を知ってもらうことは大変重要です。乳房の健康教育としての「ブレスト・アウェアネス」は、女性が生涯を通して健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすための有効な生活習慣となるからです(本稿は2023.5月の日本女性医学学会ニューズレターを参考にいたしました)(2023.7.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは

先月はまだ5月だというのに、県内では数か所で真夏日を記録しました。毎年5月は学校医を務めている中学校で内科検診を行っているのですが、感冒などで1割以上の生徒さんが欠席していました。これだけ寒暖差が激しいと、年若くてもなかなか容易に適応できるものではありません。それでなくとも、最近は短い春からいきなり夏という気候変動ですので、皆さんくれぐれもお身体にはお気をつけください。

さて先日ネットニュースを拾い読みしていましたら、「フレディ邸宅に保管されていた約1,500点がオークションへ出品」という記事が目に入ってきました。皆さんお察しの通り「フレディ」とはイギリスのロックバンド「Queen」のメインヴォーカルである「フレディ・マーキュリー」です。私自身はあまりRockには明るくないのですが、友人から感化を受けて高校時代からQueenをかなり聴くようになりました。大学時代にソロ活動になったり、また病魔に侵されたこともあったりして少々「疎遠」になっていましたところ、医師になって間もないころに訃報が舞い込んできました。当時はまだ駆け出しに近い状態でしたので傾聴できなかったのですが、数年前彼にスポットを当てた映画「ボヘミアン・ラプソディ」はBlu-rayでしばしヘヴィーローテーションしていました。オークションは今年9月に行われるようで、かつての恋人であったメアリー・オースティンが管理していたどのような品々がオークションで出品されるのか・・・今から少し楽しみでもあります(といっても毛頭購入できるわけではありません笑)。皆さん知っての通りフレディーの命を奪ったのでは「AIDS」ですが、知ってるようで存じ上げていない点が見受けられますので、今回は「いま改めてAIDSについて」ということでお話ししていきたいと思います。

AIDSはAquired Immune Deficiency Syndromeの頭文字をとったもので、邦訳すると「後天性免疫不全症候群」になります。すなわち「後天性=生まれた後」に「免疫=病気と戦う力」が「不全=不完全」になって「症候群=いろいろな症状がでる」病気です。つまり「AIDSで亡くなる」というのは直接命を奪うというものではなく、極度に免疫力が低下した結果、感染症が重症化したり癌を発症したり、幾多の病魔の大波が幾度も襲い掛かることによって死に至る病なのです。そのAIDSを引き起こすウイルスが、HIV(ヒト免疫不全ウイルスhuman

immunodeficiency virus)なのです。

HIVは感染している人の血液・精液・膣分泌液に存在しています。なのでCOVID-19感染症やインフルエンザのように咳やくしゃみではもちろん、お風呂や軽いキス程度でも感染しません。感染の契機は「性行為とそれに準ずる行為」になります(分娩や輸血もリスクと言われておりましたが、現在はスクリーニングが充実しているため、それらによる感染は皆無に近い状態です)。よく「性行為に準ずる行為」というのはどういうものですか?という質問を受けるのですが、「友人同士ではしない行為」と受け取っていただいて結構です。HIV感染後2~3週間後に感冒~インフルエンザ様症状が出現すし急性感染期と言われています。そして文献によってずれもありますが、6~8週間で抗体が上昇してくるとのことですので、感染力もそのころから出てくるものと考えられています。

話はちょっと変わって、血液中には酸素運搬にかかわる赤血球、免疫にかかわる白血球、止血にかかわる血小板という3系統の細胞があることはご存じだと思います。これらの細胞は造血幹細胞からそれぞれ分化し、そのうち白血球には身体にもともと備わっていて体内を常にパトロールしている好中球などによる自然免疫と、自然免疫によって撃退できない場合に働く獲得免疫とがあります。獲得免疫にはたらく細胞は白血球のうちリンパ球であり、さらにそのリンパ球は造血幹細胞から分化増殖していくB細胞と、胸腺という臓器で分化増殖していくT細胞とに2分されます。T細胞には細胞表面にCD4というタンパク質をもつCD4+T細胞というヘルパーT細胞があるのですが、これがB細胞に働きかけ侵入した病原体に対する抗体産生にかかわります。HIVはこのCD4+T細胞に感染し、この細胞を使って自身のDNAを作成してCD4+T細胞を破壊し新たなHIVを作っていきます。この破壊までの過程は無症候期といい10年程要しますが、破壊が始まると免疫力が極端に低下しAIDS期と言われる状態になります。AIDS期に至るまでの状態を「HIVキャリア」といい、現在のHIV治療は複数の薬剤でCD4+T細胞が破壊せぬようキャリアの時間を長引かせることが眼目になっています。その治療においては厳格な服薬コンプライアンス(飲み忘れは即、薬効の減退に直結する)や高額な治療費も重いストレスとなってキャリアの患者さんを苦しめています。

HIVが細胞に侵入するときには、細胞膜にある「CCR5」というたんぱくを足掛かりにすることがわかっています。この「CCR5たんぱく」は「CCR5遺伝子」をもとに作られるのですが、HIV感染して骨髄性白血病を発症した男性に、「CCR5遺伝子」にまれな「変異」がある女性の造血幹細胞移植を行ったところ、移植後5年後には抗HIV療法を中止し、その4年後にもHIVが検出されない状態となり「HIVキャリアの完治」が報告されました。このような症例は現在まで3例報告されており、「AIDS制圧」へ一筋の~それもかなり「太い」~光明が差した感があります。

しかし一方で性感染症全体を見ると、梅毒の患者数は減少なく、東京都では前年比2割ほど増加しているとの報告がありました。HIV/AIDSについてはそう増加は見ていませんが、背景としてコロナ禍で検査受診数が減少したことも指摘されています。HIV感染の朗報はあくまでも無症候期までで、AIDS期に至ると救命の仕様がありません。5類に移行し社会生活も活気を帯びてきていますが、性感染症は全く一息をついていないことを今一度強く認識していただきたいと思います(2023.6.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「五月雨を集めて早し最上川」・・・連休前半~山形からの帰宅です

3月中旬から約1か月、気温の高い日が続いていました。秋田で観桜といえば千秋公園ですが、気温の上昇から例年より1週間以上開花が早まりました。日本全国この恩恵?を受けましたため、北東北では従来ゴールデンウィークが観桜によい時期でしたが、今年はすっかり通過してしまった状況です。気候も温暖・コロナ禍も一段落ということでゴールデンウィーク中の秋田新幹線の予約状況はコロナ禍の8割超まで回復し、昨年比3倍まで増加したようです。

このゴールデンウィークが終わると、皆さんすでにご存じの通り新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取り扱いが2類から5類へと変更されます。メディアでも紹介がありましたように、「季節性インフルエンザ」と同様の取り扱いになります。すなわち5月8日からは、①感染者は全数報告から定点医療機関からの報告(主に内科・小児科などの予め選定された数施設からの感染者数)、②入院勧告や就業制限といった個人の行動制限が求められない、③感染者数が急増しても緊急事態宣言を発出できない、というように制限が緩和されます。ただ一口に「季節性インフルエンザと同じになる」と言われても、今まで制限・制約が厳しかっただけ、判断が不安なところ・ピンと来ないところもあると思いますので、今回のカプリは「5月8日から、どう変わる?」をテーマにお話ししていきたいと思います。

まず「あれ?コロナかな?」と思われるような症状が出たとき、今までは発熱外来への受診となりましたが、5月8日以降は「外来対応医療機関」といって従来の発熱外来よりも数多い医療機関での対応が可能になります。受診に悩まれた際には、新たに創設される県の「総合案内窓口」で対応することになります。また従来「濃厚接触者」とされた無症状で感染疑いの方は、自分で検査キットを調べることになりますが、その購入に際しては自費購入になります。そして結果が陽性となった場合は、原則自宅療養となりますが行動制限は求められません。2類扱いの時は自宅療養と入院までの間に「宿泊療養」ということで、県北・中央・県南で確保した宿泊施設がありましたが、5月8日以降は原則中央1施設ということになります。また医療費について、5月8日は通常の受診同様、加入している健康保険に準じた窓口負担が発生します。しかし抗ウイルス薬は高額なものが多いため、当面9月末までは公費支援が継続されるとのことです。

5月8日以降の行動制限解除の考え方ですが、2類の時は出勤・出席停止期間は発症後7日間でしたが、先に述べましたように感染しても外出自粛は求められません。しかし「発症後5日間を経過し、かつ解熱および症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることが推奨されます(症状出現日が発症0日)」、「発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用等周りの方へうつさないように配慮をお願いします」といった情報も出されておりますので、是非とも参考にされてください。

5類以降の5月8日から本年度の新型コロナウイルスワクチンの接種が本格化します。デルタ株ワクチン接種の時と同様、接種開始当初は65歳以上の高齢者の方・基礎疾患を有する方・新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高い方が対象で、妊婦さんは重症化リスクが高いとされ、年度当初からの接種の対象となっています。オミクロン株流行時にはデルタ株流行時と比較し、マスメディアでも人工呼吸器等の補助呼吸を行った重症例の紹介はそうありませんでした。しかし論文を見ますとオミクロン株感染者のうち、有症状もしくはワクチン未接種の妊婦さんでは重症化リスクが上昇しており、ワクチン接種・・それも2回以上のブースター接種を行っていた妊婦さんでは重症化と合併症に対する予防効果が確認されたとのことでした。ワクチン普及前にデルタ株に感染した妊婦さんから出生した赤ちゃんで不幸にして亡くなったケースでは、新型コロナウイルスが胎盤を経由して脳に移行していたことも証明されています。この事象が発育過程でどのような影響を与えるかは長期にわたって詳細にフォローしていかないとわかりません。ただその結果を待ってから行動するのではなく、感染後の症状を軽んじないで積極的なワクチン接種について考えていただければと思っています(2023.5.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは

振り返りますと今シーズンの降雪は、ピンポイントでドカドカと降りましたが、通してみますと当地の降雪量全体としては例年より少なかったのではないかと感じています。1月から2月にかけ例年に比べ暖かい日がありましたし、3月は1回も除雪が入りませんでした。春は早くなりましたが、今シーズンのインフルエンザはスロースタートで、3月に爆発的ともいえる流行になりました。来月のゴールデンウィーク明けにはCOVID-19も5類感染症にダウンします。解放感と緊張感の程よいバランスを取りながら過ごしていきましょう。

ゴールデンウィークの話が出ましたが、来月になると年度が替わって初回の新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されます(高齢者や基礎疾患のある方は2回、それ以外の一般の方は9月から1回)。新型コロナウイルスのワクチンは皆さんご承知の通り筋肉注射によるものでしたが、コロナワクチンと並行して別の筋肉注射によるワクチン接種も行っておりました。これもまたご存じかもしれませんが、子宮頸がん予防ワクチンです(以下HPVワクチンと省略します)。HPVワクチンは2010年に導入され2013年からは定期接種の扱いになりましたが、間もなく接種が控えられる状況になっていました。しかし有効性と安全性が再評価され昨年4月から個別接種の勧奨がされており、同時に接種が控えられた期間にできなかった方々に対する「キャッチアップ接種」についても勧奨されました。新年度からはHPVワクチンの「手札」が増えましたため、今回の本稿ではそれについてお話していきます。

その前に復習ですが、子宮頚がん予防ワクチンはHPV(ヒトパピローマ・ウイスル)に対するワクチンなのですが、一口にHPVといいましても、100種類以上の型(株)が存在します。100種類以上のHPVのうち、子宮頸がんに強く関与するウイルス(ハイリスクHPV)は15種類ほどあり、従来のHPVワクチンはハイリスクHPVに対する2価もしくは4価ワクチンだったのですが、新年度から9価ワクチンが定期予防接種に採用されました(ワクチンの「価」というのはウイルスの「株」を示します)。

2価ワクチン(商品名:サーバッリックス):HPV 16・18型

4価ワクチン(商品名:ガーダシル):2価ワクチン + 6・11型

9価ワクチン(商品名:シルガード):4価ワクチン + 31・33・45・52・58型

9価に拡大することにより日本での子宮頸がん(浸潤がん)で陽性となったハイリスクHPVの約93%をカバーすることになります(従来の2-4価ワクチンでも60~70%のカバーできているといわれています)。対応株が拡大すると効果も高まることは誰しも考えることですし、9価ワクチンの定期接種を今までお待ちしていた保護者の方もいらっしゃるのではないかと思います。そこで従来のワクチンとの注意点を述べます。

1. 接種回数と間隔 : 接種回数と間隔は4価ワクチンと同じ「初回~2か月後~6か月後」(2価ワクチンは初回~1か月~6か月後)の3回ですが、9価ワクチンは「初回接種時の年齢が9歳以上15歳未満」であれば「初回と6~12か月後」の2回接種が可能になりました。でも注意していただきたいのは、定期接種は「小学6年生から高校1年相当の女子」ですので、5年生以下の児童は2回接種可能でも公費負担がなく自費となり、高校1年生だと3回接種となりますので注意が必要です。

2. 2回目以降(もしくは3回目)から9価ワクチンへの変更(交互接種)について) : 途中からの薬剤変更に関して、効果の低下や安全性の懸念について報告されてはおりません。しかしWHOをはじめ諸外国でも同一薬剤の継続接種が勧奨されておりますので、交互接種については十分ご理解の上行ってください(交互接種は3回接種になります)。

3. 男性の接種について : HPV 6・11型は陰茎がんや肛門がん、また喉頭がんのリスクを高めますが、現状男性への適応があるのは4価ワクチンのみとなっています。

以上従来使用されている2・4価ワクチンと9価ワクチンとの相違を挙げました。これも以前からお話ししておりますが、効果が向上しても発がんを100%抑制することはできません。逆に婦人科検診を併用することにより子宮頸がんは撲滅できる疾患となりました。将来のため是非とも、また改めて接種についてお考えいただきたいと思います(2023.4.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3月に入りました

COVID-19の第8波も低調化したこともあり、先月は今まで開催を見送っていた小正月行事が県内の各所でおよそ3年ぶりに催されました。見送ってきた期間が長かったせいか、マスク下でも盛り上がったようですが、男鹿の「なまはげ柴灯(せど)まつり」のように入場制限をかけて催さざるを得なかったものもあったようです。「完全解禁」にはあと一歩のようですね。長期予報では今月から平年を上回る気温になるようなので、気持ちも服装も軽くなっていくのではないでしょうか?

さて「身軽になる」ということでひっぱってみますと、昨今はメンズエステでの脱毛も珍しいことではなくなりました。少々古いデータではありますが男性の脱毛率は一般的なムダ毛処理についてイギリスでは46%、オーストラリアでは70%の男性が行っており、米国男性の69%がアンダーヘアの処理を行っているというデータも出ています。男性でこの数値ですので、海外の女性の脱毛率はより高率であることは十分想像つくでしょう。以下陰毛とは少々言い難いので通称アンダーヘアと呼ばれていますが、正しくは「pubic

hair」と言いますので、本稿では「陰毛=PH」と省略させていただきます。

さてそもそもですが、なぜPHは生えているのでしょう?男性女性にかかわらず、陰部は皮膚から粘膜、そしてそこから内臓へ移行する部位であり、皮膚と異なり粘膜は刺激に対し非常に弱くなっています。なので粘膜に傷害を受けると内臓に伝搬し病気の原因となってしまいますが、PHがあることで粘膜を傷害から守り病気の予防に働きます。またPHがあることにより細菌などの病原体の侵入を物理的にブロックするのにも役立ちます。さらに陰部や腋窩(わきの下)からは異性を引き付けるフェロモンが分泌されると考えられており、PHがあることがその流出防止に働いているのです。

一方海外では衛生と健康の観点~つまりシラミを駆除し、手術部位を準備(=剃毛)し、体臭を減らすのに役立つとして脱毛が行われていたことがあります。ただ薬剤の登場でシラミの駆除は可能となり、手術前剃毛と術後感染症との相関がほぼ否定されていて、体臭予防に脱毛が大きな要因を占めていないと判明した現在、毛色は黒とはいえ欧米人に比べ多毛ではなく、加えて入浴習慣のある日本人には、なかなか脱毛という慣習が定着しにくかったと思われます。

それでも日常診療を行っておりますと、PHの除毛や脱毛処理を済ませている方を年々多く認めています。PHの脱毛はいわゆるVIOゾーン(V=フロント、I=デリケートゾーン、O=ヒップの形を模しています)に対して行い、無毛処理をハイジニーナと呼んでいます。Iゾーンのみの除毛や脱毛処理をしている方は、当地域でも20代を中心にかなり多くの方がいらっしゃるように感じています。そしてその中には皮膚トラブルでお越しになった方も少なくはありません。

ネットなどでVIO脱毛のメリットを見ますと「デリケートゾーンを衛生的に保つことができる」、「PHにとらわれないでいろいろなファッションを楽しめる」など挙げられていました。一方VIO脱毛のデメリットでは「脱毛後のトラブルが起きやすい(脱毛後の乾燥肌)」、「ナプキンやシートが肌に直接当たり気になる(進行するとナプキン負け)」、「黒ずみが気になるケース(いままでPHで隠れていたものが表出)」などがあります。つまりPHという「バッファー(緩衝材)」があれば「蒸れが気になったり」、「ファッションに制限を受けたり」しますし、その「バッファー」がなければ乾燥感が強くなって「ナプキン負け」のリスクも上がるため保湿を図らなければいけないし、シートの頻用で陰部が長時間パッキングされることで膣炎等のリスクが上がるかもしれません。

エステでの施術はもちろん、医療脱毛も自費になりますので、安い金額ではできません。単価は安く見えても、満足する結果が得られるまではかなりの回数施術を受ける必要がありますし、通常月経中は施術が断られます。また一旦脱毛処理を行うと、施術前のようなPHに戻ることはありません。成人年齢が引き下げられ、20歳前でもローンを組んで脱毛を行うことが可能となりました。脱毛はムダ毛を処理する行為ですが、それは文明が進んだことによって「ムダ毛」扱いされているのであって、その過程では無駄ではないものであり、今もなおムダ毛とは言い切れない働きもあります。脱毛を考えられている方は、リテラシーをもって情報を取捨選択して対応をお考えいただきたいと思います(2023.3.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは

先月は強烈な寒波に数回見舞われ、網戸もぶっ飛んでしまうんじゃないかと思う真冬の大嵐でした。ひどい寒波で気温もマイナス二桁の日もありましたが、正月明けの暖気のおかげで、敷地内の積雪はそう多くない感じです。でもまだまだ寒い日は続きますし、コロナに引き続きインフルエンザの大流行も危惧されています。引き続き感染予防にご配慮ください。

先月末に年度替わりを目途にCOVID-19の感染症法上の取り扱いが2類から5類へ移行するとの報道がありました。しかしこの第8波までの間、「自宅滞在時間の増加」「他者との接触の制限」「雇用悪化による所得減少」といった問題が一気に押し寄せ、これまで経験したことのない「負の状況」に陥りました。この問題は出生数にも大きな影響を与え、2022年の推計出生数は77万人と80万人割れが予想された2030年より想定を超えて少子化が進んでいます。出生数減少の一方で、コロナ禍においては若年からの妊娠相談が急増したり、また国連からは女性への暴力増加に対して警鐘が鳴らされたりしました。そこで今回は厚生労働省研究として提出された「新型コロナウイルス感染症流行下の自粛の影響-予期せぬ妊娠等に関する実態調査と女性の健康に対する適切な支援提供体制構築のための研究」よりコロナ禍における女性の「リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)」の諸問題から、ウィズコロナ時代への対応を考えたいと思います。

1. COVID-19下において人工妊娠中絶数は増加したか?

最近の統計では、全国の人工妊娠中絶数は前年比-2.7%の割合で減少を続けており、コロナ禍では所得減少や若年者の妊娠相談の増加といった問題で妊娠中絶件数は増加すると危惧されてました。しかし実際は1万件以上の前年比-4.1%と大きく減少していました。中絶理由をみますと、コロナ禍の影響と回答したのは7.7%で、その中には失職や収入減少といった経済的理由を挙げたものがやはり多いものの、回答に地域差をほとんど認めませんでした。

2. COVID-19下において性暴力被害は増加したか?

大阪府のワンストップセンターでの調査では、COVID-19流行前後で①DVは若干の増加、②強制性交等被害や性虐待件数は大きな変化はなし、③不特定多数等からの性被害は減少、というデータでした。背景として自粛期間の長期化によりリモートワーク等で自宅滞在の長期化がDV発生の契機となったこと、逆に外出の機会が減少したことが繁華街での性被害の減少に働いたと考えらました。

3. 自粛下における「生活の質」に関与する因子

20~69歳の男女1万人に、 「緊急事態宣言」下の振り返り調査を行った結果、「自粛下でも充実していた」と返答したものは40%弱で性差はありませんでした。「充実していた」と回答したものについて、その要因を検討したところ、男女とも「未婚だがパートナーがいる」、「既婚である」、「パートナーとの関係が良好である」ことが共通しており、さらに男性では「子供がいる」ことがありました。自粛という閉塞感に満ちた環境下でも、「人と人とのつながり」があるものが、充実した生活を送れていたことが改めて明らかとなりました。

今回の調査結果から、より良いリプロダクティブ・ヘルスの獲得には、①人と人とを分断・孤立させない仕組みや支援、②妊娠や性暴力といった問題に対応する窓口への相談しやすさを高める、③予期せぬ妊娠を回避するなど様々な性の問題に対応できるよう有効な性教育を行うことが重要だとわかりました。前回での本稿でもお話ししましたように、本県は生徒さんへの性教育については先進県であり、早いもので開始時に受講した生徒さんがいまや学校で性教育を受講する生徒さんの保護者になるような年齢となりました。学生時代に受講した内容と最近の性教育講座の内容には、文字通り「隔世の感」があります。生徒さんへの性教育講座には「おとなの性教育のイントロ」として保護者の聴講も歓迎しておりますので、是非ともご参加してみてください。(2023.2.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、明けましておめでとうございます。

冬は冬なのですが、先月は例年と比べ非常に降雪の出足が早く、雪かきに追われる日々が続きました。来月には全日本学生スキー選手権大会があるので、雪があるのにはこしたことはないのですが、連日除雪では疲弊してしまいます。でも長期予報では3月は例年より気温が高めとのことですので、それを頼りにあと少し頑張れそうです。

本稿で17回目の「おめでとうございます」となり、年始の本稿は例年正月ネタで引っ張ってまいりました。17年にもなると本当に出し尽くした感が半端ではなく、年末まで話題を逡巡しておりましたが、オーソドックス(?)に「数の子」で膨らませていきたいと思います。

先日NHKのニュースやネットニュースで「40代の予期せぬ妊娠」が取り上げられていました。単に「40代の妊娠」となれば「不妊治療」に絡んだ話題なのかと思われるかもしれませんが、そこに「予期せぬ」という一言が付くことによって、経産婦さんの「まさかの妊娠!」という事態が受け取れると思います。私の母は兄弟姉妹が9人でして、祖母の年代では40歳代の妊娠~出産というのも「物珍しいこと」ではありませんでした。しかし少子晩産化の現在においては40代の家庭なら、家族計画はすでに「計画済み」でありましょうし、子育ては一息ついていても職場ではキャリアアップして、生活自体が次のステージに進んでいることでしょう、そういう状況で「妊娠」という事実が判明すれば、確かに大きな戸惑いになるのは十分考えられるところです。

2020年の統計から過去20年の妊娠に関する年代別推移をみると、20代母の出生数はここ20年で351,306と約45%の減少、人工妊娠中絶数は10,309件と8割減と「妊娠~出産から距離を置いている」現状が見受けられます。一方同じ期間で40代母の出生数は48,923と3倍強に増加しており、また人工妊娠中絶数は14,506件と4割減ですが、実数で20代女性の中絶数を上回っています。出産数が増加している一方で人工妊娠中絶数の抑制が控えられている・・・この背景には何があるのでしょう?

「予期せぬ妊娠」ですから、外来の現場でも妊娠の事実を告げると、「まさか、妊娠してるとは・・・」というリアクションをよく認めます。それはまさしく、「この年齢で妊娠するなんて・・・」ということにほかなりません。しかし当然のことですが、性交渉を持てば妊娠するのは初潮から閉経まで年齢に関係なくありうることなのです。どうも「生み上げた方々」は40歳も過ぎると「妊娠しづらい→妊娠しない」という漠然とした思いを持っているのではないかと見受けられます。また同時に避妊ということについても、あるリサーチではコンドームや膣外射精を合わせた男性が行う避妊が8割近くを占めており、パートナー任せの避妊に依存している旧態依然の状況です。コンドームによる避妊は確かに一般的ではありますが、一方で10歳代と40歳代ではおよそ50%と高い脱落経験を有しているという報告もあります。やはり今後妊娠を希望しないのであれば、女性が主体的に望まない妊娠を回避するアイテムを利用しなければいけないと考えます。

時折マスメディアにも取り上げられていますが、秋田県は性教育のトップランナーで、医師による性教育講座も1999年のパイロット事業から数えて今年で25年を迎えます。事業が始まったころの高校生も今は中学生の保護者になってもおかしくない年齢となっています。25年も経つと講演内容も大分更改されていて、自身が学生時代に聴いた内容と「隔世の感」があるかもしれません。最近では「おとなの性教育」ということで、大人になってからの学び直しも注目されています。本県の性教育講座、特に中学校3年生の講座では保護者の聴講も勧奨しております。自身の性知識のブラッシュアップの一助として是非ともご参加いただければ幸いです(2023.1.1)