今年も早いもので師走となりました。

先月後半から例年にないくらいの降雪の日々が続いています。でも気温も地熱も暖かいため、根雪になる根性?もなく除雪も入らないまま溶けてしまいます。このように舐めてかかれるのも今の内で、来月からは本格的な雪との戦いを迎えるのでしょうね・・・

さて今年を振り返りますと、週刊誌がこぞってスクープを出し続け、「文春砲」という言葉ができるほど、常にワイドショーが話題に困ることがない賑やかな一年でした。先日、週刊誌の見出し広告を眺めていたら、「女性器をなめると『がん』になる」という、公共の場に出す文言としては、あまりにも「どぎつい」言葉を目にしました。女性の皆さんにとっては不純で汚らわしいと当然お思いになられるでしょう。でも一旦冷静にると、「なぜ自分の体の一部が他人に『がん』をつくるのか?」という疑問もお持ちになられるのではないでしょうか?

結論から申し上げますと、「中咽頭がん」という『がん』のリスクについて警鐘を促しているのです。「中咽頭」というのは皆さんが鏡で見ることができる「喉の奥の方の部分」・・・すなわち「のどちんこ(口蓋垂)」~「扁桃腺」~「舌の根元(舌根部)」からなるエリアで、ここにできる癌を「中咽頭がん」といいます。中咽頭がんは中高年の男性に多く、病初期にはのどの違和感程度で具体的な症状に乏しいことがあります。でも子宮がんと異なり、喉をこすりとった細胞で検診したり診断したりということができないため、むしろ頚部の腫れや転移したリンパ節の腫れなど、ある程度形になったところで発見されることが少なくありません。

中咽頭がんの組織型の多くは扁平上皮癌というタイプであるため、ある程度発育してしまった中咽頭がんの治療には、感受性がある放射線療法が選択されています。すると中咽頭がんには放射線による治療が非常に奏功するタイプと、そうでないタイプの2群に分かれるそうです。前者の放射線が奏功するタイプはある特徴があります・・・それは発がんにHPVウイルスが関与しているのです。

HPVウイルスについては既に本稿で子宮頸がんとの関わりとして何度もお話ししています。HPVウイルスは100種類以上の型があり、そのうちの十数種がハイリスクHPVといって癌化に関わっており、さらに16型と18型が癌化のスピードが速いといわれています。中咽頭がんの発がんにはHPV16型が9割も関与しており、そして日本における中咽頭がんの約半分がHPV感染によることも示されているのです。

中咽頭がんが男性に多い理由として、喫煙やアルコールといった化学的な刺激が長期にわたることが言われていますが、性活動の活発化によってオーラルセックスによるHPV感染が発がんに関与していることも示唆されています。ただ子宮頸がんと同様に、感染すればすべて発がんするわけではなく、持続感染が維持されている例で癌化リスクが高まり、その10%程が発がんに移行するのです。

確かに中咽頭がんは全頭頚部がんの10%前後で、そう多いがんというわけではありません。しかし患者の約半分がウイルス感染に起因するのであれば、予防することは可能であるといえます。実際、現在女子のみに接種しているHPVワクチンをアメリカでは男子にも接種勧奨していますし、オーストラリアでは女子同様に男子にも定期接種する動きも出てきています。

かたや日本ではどうでしょう?昨年の9月、今年の10月にもHPVワクチンについて本稿で少し述べましたが、現在に至るまでワクチンの定期接種事業は頓挫したままです。ワクチンで予防できる病気=VPDの対策がこのまま不十分で推移していくならば、さらに日本の医療費の増大は火を見るより明らかでしょう。子宮頸がんや中咽頭がんといったVPDを撲滅するのに、そろそろ大鉈を振るう時期に来ているかもしれません。そのことにつきましても、来年以降も皆さんとともに考えていきたいと思います。本稿も含め、今年もご愛読ありがとうございました。皆様よいお年をお迎えください(2017.12.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

朝晩すっかり冷え込んでまいりました。

例年9~10月は台風シーズンで、上陸を繰り返す毎に木々も色づき始め、晩秋~初頭に向かうという感じでしたが、今年は秋台風の上陸が少なかったせいか、いきなり初冬の寒さがやってきた感じがします。岩木山や岩手山の初雪が例年より早いということで、今年の冬は早く始まりそうです。皆様お元気でお過ごしでしょうか?

さて約半年前になりますか、ポータルサイトのYahooで「年間18万件 中絶の現場―「望まれない妊娠」をどうするか」というテーマでニュース特集を行っておりました。記事では仙台市の産婦人科クリニック院長、神戸市の開業助産師、避妊と性感染症を啓発するNPO法人代表の3人の女性にインタビューを行っています。記事では妊娠中絶の現状と「出産」という選択肢を増やすための努力、また望まない妊娠を避けるための啓蒙について述べられており、文中には「「性教育によって中絶率が下がった」とされる秋田県の事例・・・」として本県の紹介もされておりました。

「年間18万件の人工妊娠中絶」と聞いて皆さんは多分その数に驚かれるのではないでしょうか?数字だけで見ると、この少子化の中、6人の妊婦のうち一人が中絶を選択しているということになります。では今から半世紀前の1965年ではどうだったでしょうか?当時出生数は180万人で人工妊娠中絶数は90万件超・・・つまり3人の妊婦のうち一人が中絶を選択するという状況でした。現在と比べ出生数が1.8倍のところ、中絶件数が今よりも5倍もありましたが、この半世紀の間の避妊意識の高まりや避妊具購入の利便性の向上などが中絶件数の減少に働いていると考えられます。さらにその背景には、女性個人の知識の向上(短大・大学進学率:50%)や職業女性の増加(労働力率60%0)という、女性の社会進出もあるでしょう。

米国では州により人工妊娠中絶を禁じているところがあるというニュースが出される度に、メディアからは「日本は中絶天国」という揶揄されることがあります。でも本当に日本は「中絶天国」なのでしょうか?中絶数を出産数で割った比率で見ますと、日本は18%という値になります。この値はよい意味で上位であり、ドイツは16%、イギリス・スペインは25%、フランスは28%でスウェーデンは32%です、そして最高値はロシアの68%であり、その理由として避妊について男性が非協力的であること、ピルへの偏見が強いことがあるようです。以上のデータからも本邦においては女性も十分考えた上で中絶を選択し、また医療機関も適応を適切に判断し手術を行っていることが伺われます。

望まない妊娠に遭遇した時、未成年では親が、30歳以上では配偶者が、その妊婦さんに法的な関係者として関与してくる場合がほとんどです。しかし20代では妊婦さんのパートナーが法的関係にない場合が多いので、そのパートナーから継続を望まれない場合、中絶を選択せざるを得なくなるのが実情です。2015年12月の本稿でもお話ししましたが、女性の出産適齢年齢は27歳をピークに下降してくることを考えますと、20歳代の未産婦さんの妊娠中絶は本当に痛ましいことだと思っています。私同様それを案じてか、先日厚労省から「特別養子縁組制度」のパンフレットが届きました。詳細は省きますが「特別養子縁組」とは実親の親権を抹消し、養親に親権を移譲するため、戸籍上は完全に実子(養子・養女でなく長男・長女)として扱われるものです(詳しくは「命をつなぐゆりかご事務局HP」をご参照ください)。

外来診療を行っておりますと、不妊症で長期にわたって通院されている方の次に中絶希望で受診される方の診察をしたり、中絶手術が終わった後に不妊症検査の子宮卵管造影を行ったりすることが少なくありません。このような時、この仕事をしていて非常にやるせなくなりますが、私個人ではどうしようもありません。しかし法や国の制度によってこれらの問題が少しでも解決できればと一縷の望みを託し、本稿で紹介させていただきました(2017.11.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは

先月のカプリの頃は稲穂もまだ青々としていましたが、もはや黄金色となり稲刈りのシーズンとなりました。稲刈りが終わり稲藁を燃やす匂い~日暮れが一層早くやってきて冷たい雨が降り始める・・・というのが初雪までの「序章」のような気がします。今月はまだ汗ばむような日差しにも恵まれる機会があります。本格的な冬が来るまで、そのような日は大切にしたいですね。

さて当院は7月に開院しましたので、毎年8月と2月末が職員検診の時期としています。当然私も検診を受けるのですが、今年は「ひっかかった」項目があったため、先日精密検査を受けてまいりました。いつもは検査のオーダーを出す立場なのですが、いざ自分となると・・・恥ずかしながら精密検査なんて初めて受けましたので、初めはいささか半病人?の状態となっていました。でも無事に検査も終了し、結果も問題ありませんでしたので一安心いたしました。こういった経験をしますと、改めて健康の有難味が身に沁みますね。そこで今月のカプリチョーザは、「秋田県―鹿角市の婦人科検診の現状」ということでお話ししたいと思います。

本県の婦人科検診については今までも何度か本稿でお話しさせていただきました。すなわち「子宮頚部細胞診=子宮頸がん検診」、「内診」、そして「超音波検診」の3本柱から本県の婦人科検診は構成されています。ではどのくらいの方が見つかっているのでしょう?追跡調査が終了した最新の平成26年度のデータを見てみますと、総受診者34,765人であり、子宮頸がん検診で精検必要とされたのは1.2%で、指摘された方の88.0%が精密検査を受診されていました。また超音波検診で所見があったのは6.6%で、指摘された方の72.8%が精密検査を受診されていました。精密検査の結果、子宮頚部上皮内がんが29人、子宮頚部浸潤がんが1人、子宮体がん2人、卵巣癌がん1人、境界型悪性卵巣腫瘍が1人の計34人が診断・発見されており、婦人科がん発見率は約0.1%でありました。

この数字を皆さんどう考えますか?参考として同じ平成26年に秋田県内で交通事故のため亡くなった方は37人でした。交通死亡事故が起きますと、多くがテレビ等で報道されるくらいのニュース・ヴァリューがあります。それとほぼ同数の婦人科がん患者が年間がん検診で発見されているのです。このことからがん検診でがんが発見されるというのを切実に皆さんに実感していただきたいのです。

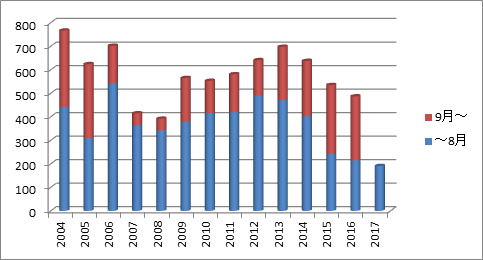

しかし現実の実数に反して、当地域の婦人科検診受診者数は停滞、いやむしろ減少しているのが実情です。2004年の当院の開院に伴い鹿角市の婦人科検診は「バス検診」が廃止され、当院と厚生病院の2か所による「施設検診」となりました。年間受診予定者数を折半して当院と厚生病院で振り分け行っておりますが検診受診者数の推移をグラフに示しますと、

2013年より右肩下がりで検診受診者数が減少していて、さらに検診者数がピークである検診開始3か月の8月までの受診者が2015年より激減してきています。検診同様以前本稿でお話ししましたが、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種の事業も現在停滞したままとなっています。予防事業の停滞と検診受診者数の減少は、将来の婦人科がんの増加を非常に心配されることと言えましょう。

私が受けたのは精密検査でしたので、検査着に着替えて帰宅するまでは優に1時間半は要しました。でも婦人科検診は内診室に入ってから出るまで数分程度と短時間なものです。確かに他の検診と異なり婦人科検診は非常にデリケートな検診です。でも検診も受けず漠然に「多分健康」とごまかし信じるのではなく、検診を受けて「確かに健康!」と自信をもって過ごしていただきたいものです(付録としてHPに平成29年7月の鹿角市けんしんニュースを抜粋添付します)(2017.10.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今年も3分の2が終わりました。

確かに夏ですので如何ともしがたい暑い日はありました。でもそういう日は例年に比べ数少ない感じがします。事実太平洋岸では記録的になるくらいの長雨の8月で、凶作で外来米を輸入せざるを得なかった年と同じくらいの冷夏であると報じていた記事もあります。先月の初めにかけて県南では豪雨被害に見舞われましたが、台風シーズンはこれからが本格的になります。不測の事態に対して備えは十分にしておきましょう。

さて前回のカプリでは、「なぜ月経は存在するのでしょう」ということについて、「衛生説(1993)」、「効率説(1996)」そして「選別説(2012)」という学説があり論じられていることをお話ししました。月経に関しどうして周期的に発来するのかということに焦点を当てましたが、今回は初経~閉経のメカニズムについてスポットを当ててみたいと思います。

大まかな目安として、女の子の身長が145cm、体重が40Kgを超えてくるころが初潮発来時期と言われています。一方、時代や洋の東西を問わず閉経の平均年齢は50歳となっています。当たり前に受け止められている閉経ですが、これも興味ある現象です。なぜなら多くの生物は生を受けている間、繁殖し子孫を残し、繁殖能力を失う時期と寿命がほぼ一致しています。しかしヒトの場合、閉経から寿命まで他の生物に比べかなりの時間があります。この「タイム=ラグ」がある理由として、「おばあさん仮説」というのが存在しています。つまり自分が繁殖の中心にたたないで、自分の娘の子育てを手伝うことが遺伝的に有利に働くというものです。その反対に自分が繁殖の中心にいるときには、自分の遺伝子を持った個体の生存率を高めるために自分の娘の成熟期を遅らせて自分の子育てを手伝わせたい、そしてなるべく長く繁殖能を維持して自分の遺伝子を残したい・・・そのように働くのがその女性の母から受け継いだ「母方遺伝子」であり、「初潮は遅く」「閉経も遅く」というように働きます。一方「母方遺伝子」に対して「父方遺伝子」は、次の世代に遺伝子を紡げるよう早めに成熟の準備をさせ、紡いだ命ををしっかり管理するよう繁殖能を切り上げ早めに子育てに専念させるようにしたいため、その結果「初潮は早く」「閉経も早く」というように働きます。

以上お話しした「母方遺伝子」と「父方遺伝子」の正反対の働きのせめぎ合いが、その女性の初潮年齢や閉経年齢の決定につながるといわれています。もしこの「せめぎ合い」がなければ、「○×家の血を引いている女性は、古来より初潮●歳、閉経×歳」と古来~未来永劫、末代まで不変ということになります。専門用語を(⇒)で加えていきますと、「○×家」の血を引いている(⇒DNAは脈々と受け継がれている)といっても、「母方遺伝子」と「父方遺伝子」の正反対の働きのせめぎ合い(⇒他方のDNAを使えなくすること=その1つとして「DNAのメチル化」というのがあります)によって、父方-母方の一方の情報が優位に使われること(ゲノム刷り込み=インプリンティングといいます)で、初潮や閉経年齢の「個人差」というのが出現するのです。DNAが脈々と受け継がれているのに同じように再現されない(言い換えると「個性」ということになりますが・・・)ことを「エピジェネティクス」と表現されます。、一卵性の双子なのに微妙に個体差があるのも、このエピジェネティクスによるものです。

上で述べたインプリンティングは、初経~閉経といった生理的現象をはじめ、最近では子宮内膜症に関連した遺伝子にも関係しているという報告もあります。初経から閉経、さらにはその生涯に生じる疾患にまで「両親の遺伝子のせめぎ合い」が関与している「女性」を想うと、ますます複雑精緻な存在であるといわざるを得ません (今回の本稿も、百枝幹雄・大槻

久 著「現代女性の月経」を参考にいたしました)(2017.9.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは。

先月は入梅後も熱中症注意報が出るような暑い日が続き、雨が降るとなると大雨洪水・土砂災害警報が出るような激しい降雨で、「晴耕雨読」とは程遠い日々が続いていました。特に県南を中心に河川氾濫の爪痕が大きく残り、被災された皆様方には心からお見舞い申し上げます。今月に入り暑さもさらに「アクセルを踏み込んで」きます。熱中症をはじめ、お身体にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。

こう高温多湿の天候が続くと外来には「かゆみ」を訴えてお越しいただく患者さんが少なくありません。昔と比べ月経時の衛生用品の品質向上には目を見張るものがありますが、それでも不具合はゼロになることはないでしょう。私の子供のころは女性の衛生用品のCMは22時以降に放映するようになっていたみたいですが、現在はそういう縛りはないみたいですね。また県内では確立した性教育事業があるため、男女の身体的特徴については私たちが同年代であった時よりも理解が深いといえるでしょう。でも今回はそういう時代であることを踏まえて、違う切り口から「月経」を見ていきたいと思います。

「医祖」と言われるヒポクラテスは、月経を「健康に保つために体内の有害な体液を排出すること」と考えていました。一方中医学(中国伝統の医学で日本の漢方医学の礎になるもの)では「瘀血(おけつ)」と言われる「血液のめぐりが滞っている」という概念があり、月経に伴うトラブルは瘀血に起因すると考えられていました。「月経がきちんと来ないと、体内に毒素?が溜まってしまう」という考え方は、洋の東西を問わず共通してあったようです。

月経の機序は不明であっても「不順な状態が健康を損ないかねない」と漠然に理解はされていましたが、民俗学的にみるとこれも洋の東西を問わず月経は不吉なもの、不浄なものとして、ほぼすべての民族で扱われてきました。県内でも「月経中は神仏の礼拝を慎む」とか「月経中は家族とは別の竈で炊事をする」などの風習がありました。月経中の女性が不浄なのか、それとも経血が不浄なのかということについては、どちらの説もありますが、月経のために女性への認識や社会的地位まで影を落とした歴史があったことは誰もが認める事実でしょう

初潮を迎え、周期的に発来し、閉経する・・・このメカニズムは医学的に既にわかっていますが、ではそもそもなぜ月経は存在するのでしょう?月経は哺乳類すべてにあるわけではなく、ヒトを含む旧世界サル類・コウモリの数種・トガリネズミの1種に限られていて、旧世界サル類の発生を目安にすると、3千万~4千万年というタイムスケジュールで月経が生まれたと考えられています。「犬にも月経がある」とおもわれていますが、それは「ヒート」といって発情期周辺での子宮内膜の充血によるもので、ヒトの月経とは異なる機序によるものです(ヒトの女性では月経前後が妊娠しにくいとされますが、犬では生理による出血直後が妊娠しやすいと言われるのもこのためです)。

月経が存在する生物学的仮説には以下の3つがあります。1つ目は「衛生説(1993)」で、月経によって女性器の衛生状態が保たれるという説です。しかし一方で月経が衛生的に保つという直接的根拠はありません。2つ目は「効率説(1996)」です。受精卵の着床に備えるため厚くなった子宮内膜を再吸収するには大きな負担がかかるため、捨ててしまった方が効率的であるという説です。でもこの説では他の生物に月経がないことを説明するのが困難です。第3の説は「選別説(2012)」です。問題ある受精卵が着床した場合、子宮内膜を脱落させ月経を起こすことにより選別するという説です。子宮内への着床は受精卵の方が子宮内膜より強く働き掛けることによって成立しますが、「弱い芽は早めに摘み取る」という母体側の生理的なリアクションが月経という現象に表れるということです。ヒトに近い霊長類は他の生物に比べ圧倒的に少産であるため、このメカニズムが機能していると考えられますが、その背景には女性が受け継いだ「父方からの遺伝子」と「母方からの遺伝子」の対立が考えられています。話が広く深く、さらに遺伝子レベルまで話が及びましたので、続きは次回のカプリに・・・ (今回の本稿は、百枝幹雄・大槻 久 著「現代女性の月経」を参考にいたしました)(2017.8.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上半期が終わりました。

梅雨入りしたというのに、お湿りのおまけ程度の降雨しかありません。でも気温は高めで、梅雨明けを感じさせるくらいです。年々短くなる感がある春と梅雨・・・そのように感じるのは私だけでしょうか?気候がそれなりに落ち着いていないと感冒などで体調を崩される方も外来で見受けられます。体調管理にはくれぐれもご配慮ください。

さて今月から当院も開院して13年目に入ります。延べにして12万人近くの皆様にお越しいただきました。それぞれに受診する理由があるとはいえ、一寸先の視界も危うい吹雪の時でも来院していただいたことは、主治医として非常に有難いことと感謝しています。今後も地域に根差して、より最善の医療を行っていく所存です。

さて産婦人科という診療科は臓器別で見ますと主に子宮と卵巣で、体積比でみても大きく占めるものではありません。しかし対象臓器が2つで体積比も小さいのに重要視されるのには、「生を紡ぐ器官」であるということと、単に臓器だけだはなくホルモンとの関係があるからでしょう。婦人科の臓器は下腹部にしかありませんが、卵巣から分泌される女性ホルモンは血液の流れに沿って、婦人科系の臓器はもちろん肝臓や骨といった他の臓器や、さらに自律神経系にも大きな影響をもたらします。従いましていつの時代でも女性は女性ホルモンという「波」に乗りながら、仕事も子育てもこなしつつ過ごしているといえましょう。そして私たち産婦人科医は、あらゆる年代において女性ホルモンの影響を見極めて対応していくことが、日常診療でのルーチン・ワークとなっています。

しかし女性ホルモンだけで女性のライフステージのすべての問題が解決できるわけではありません。女性のライフサイクルに伴う健康状態と密接に関連しているホルモンが女性ホルモン以外にもあります。それは甲状腺ホルモンであり、今月の本稿はその甲状腺ホルモンについてお話しします。

甲状腺という臓器は首の「のどぼとけ」の下側に存在する蝶々の形のような臓器です。のどぼとけの下側を触れながら唾液を飲み込むと上の方にちょっと動くように触れるもの・・・それが甲状腺です。そこから出る甲状腺ホルンモンは成長や発育、また新陳代謝の維持に重要な働きをしています。以前本稿(2016年1月)で性差医療について述べたことがありましたが、甲状腺疾患は女性に圧倒的に多く、男性の6~10倍の頻度と言われています。甲状腺ホルモンの分泌過剰な状態を「機能亢進症」と、分泌低下している状態を「機能低下症」といい、これら甲状腺ホルモンのアンバランスが各年代の女性にトラブルをもたらすのです。

思春期において機能亢進の状態であれば代謝が亢進して体重減少となり、それが進行すると月経不順となります。また機能低下の状態では月経の発来が遅い傾向にあり、機能亢進/低下いずれにしても月経不順の原因となります。

体重減少が深刻化し月経不順が慢性化すると成熟期では不妊の原因となります。また不妊症で検査した女性の10人に1人程が機能低下の状態と言われています。さらに出産後の20人に1人程に甲状腺機能異常をみとめ、従来「産後の肥立ちが悪い」といわれていた多汗や微熱、またイライラや落ち込みなどの気分変調の症状は甲状腺機能異常からきている可能性があることが示されています。

機能亢進で認められる暑がる・イライラ・易疲労感、また機能低下で認められる冷え・倦怠感・気分の落ち込みなどは、更年期症候群によく認められる症状です。甲状腺機能異常が背景にあると、これらの症状に対し女性ホルモン補充療法を行っても効果が認められませんし、薬物療法などで甲状腺ホルモンの状態を改善することにより症状が軽快していくのです。

婦人科外来を行っていますと、甲状腺疾患は「黒子」のような存在で、決して前に出る存在ではないが常にその存在を意識していないといけない疾患です。機能亢進にしても機能低下にしても、薬物療法などで適切にホルモン分泌をコントロールすることにより、問題なく日常生活を送ることができます。漠然と婦人科からきていると思っていた症状が、実は「のど」からきていることもあるという、甲状腺疾患の啓発を今回のカプリでさせていただきました(2017.7.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは

当地の桜はゴールデンウィーク中も愛でることができました。桜が終わりつつじの季節になったところで、気温も25度に至るほどになってきました。年を追うごとに春が短くなっていく感がありますが、日中の気温の上昇の割に夜は肌寒い状況です。寒暖のギャップが未だ続いている昨今、体調管理にはご留意ください。

さてみなさんもすでにご承知の通り、本年2月より当地域の基幹病院であるかづの厚生病院で里帰り分娩の引き受けが中止となりました。私が従事していたころも全分娩数の3割強が里帰り分娩でしたため、かなりのウエイトを占めたのは事実です。将来的には当地域の分娩機能を大館市立総合病院に集約化する計画もあるとも言われています。私自身にも無縁の問題ではないのですが、正直なところ皆さんと同じくらいの情報源しか持ち合わせておらず詳述できない状況です。でもこの問題を語るとき、「集約化」は避けられない話題のため、今回は「集約化」についてお話ししたいと思います。

その前に「産婦人科医として認知されるには?」ということをお話しします。私が医師になった27年前は「ストレート研修」といって産婦人科なら産婦人科だけを1年目から研修しておりました。2年上の先輩から「産婦人科専門医制度」が始まり、卒後5年以上の初期研修を修了すると専門医受験資格が与えられ、学会が行う試験にパスすると専門医を名乗ることができました。平成16年から現在の臨床研修医制度が始まり、免許取得後2年間は医師としての基本的な診療能力を身に着けるため研修し、その後希望する診療科の「専攻医」となり、産婦人科の場合3年以上の専攻医に専門医受験資格が与えられます(ただ現在は移行期で、今後専門医は学会から専門医機構という第三者機関で認定されることになります)。

詳細は略しますが、私が専門医試験を受ける際の条件は卒後研修の5年間で①分娩症例100例、②手術症例50例、③学会出席・発表、研究論文の記載、④主治医として関与した症例記録10例でした。しかし現在専門医試験の受験資格は専攻医として3年以内に、①分娩症例150例、うち50例が帝王切開、②流産手術10例、③子宮摘出術10例、④不妊症経験5例、⑤学会発表1件、研究論文1件、⑥主治医として関与した症例記録10例と、産婦人科医としての研修期間が短くなった一方で、受験資格をクリアする要件が厳しくなっています。

資格条件が厳しくなっている一方、経験する症例は少子化のため減少を続けています。私が研修医だった1990年の県内出生数は10,992人でしたが、速報値では5,739人とほぼ半減しています。また薬物療法などの進歩により6年上の先輩が卒後3年までに100例以上の子宮全摘を行えた一方、私は100例の症例を経験するのに15年、うち最初の10例を経験するまで5年もかかっています。それから考えますと、現在の専攻医が同じペースで研修していたら、いつまでたっても専門医になれなくなってしまいます。

さらに現在産婦人科専門医の先生にとっては、基本領域である産婦人科に関連した副専攻=サブスペシャリティーの研鑚が望まれます。産婦人科の副専攻としては、婦人科腫瘍・周産期・生殖医療・女性ヘルスケアとありますが、専門医試験同様、副専攻の専門医になるためにも規定の症例数の経験は必要となります。よって医療施設を集約化することは、専攻医も専門医も、基本領域や副専攻領域の専門医になるための十分な症例を経験することを可能にするのです。

以前当地域の「産婦人科医療を考える会」に参加した際に、出席者に「ここに2人の産婦人科医がいます。一人は学会が認めた専門医、もう一人は専門医ではない。お産を取り上げてもらうのにかかる費用は同じであるならば、どちらの先生に取り上げてほしいですか?」と尋ねましたところ、間髪入れず「専門医にっ!」というお答えを頂きました。しかしその専門医になるためには試験を受けるための既定の症例数をクリアしなければいけませんし、専攻医を指導する先生も副専攻の研鑚のため症例を経験しなければなりません。そのため多くの症例を経験できる大都市に医師が流れていくのは自明のことだと思われます。県内でより一人でも多く標準的で信頼できる医療を担う専門医を多く輩出するには、より多くの臨床経験が必要で、少子高齢化が著しい本県では医療施設の集約化で対処するという「苦肉の策」に頼らざるを得ないのです(2017.6.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは。

ゴールデンウィークの平日のはざまです。当地はこのころに桜の季節となるのですが、今年は幾分気温が低めのせいか、葉桜になるのにはもう少し時間がかかりそうです。例年夜観桜する弘前公園の桜は圧巻ですが、当院近くの短い桜並木でも、十分満開の桜を愛でることができます。皆様お住いの地域ではいかがですか?

さて少し前になりますが、首都圏で「無資格医師による人工妊娠中絶により女性死亡」というショッキングな事例がありました。不幸にして亡くなられました方に深く哀悼の意をささげます。「人工妊娠中絶手術」というよく耳にする手術を「無資格者」が行い死亡事例に至ったということで、ダブルで大きな衝撃を与えたのではないでしょうか。そこで今回はこの事例を踏まえ、我が国の人工妊娠中絶について規定している「母体保護法」について解説したいと思います。

「母体保護法」とは母性の生命健康を保護することを目的に1996年に人工妊娠中絶などに関することを定めた法律です。この法律によって、①妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康をいちじるしく害するおそれのあるもの、もしくは②レイプやDV等で妊娠したものであると母体保護法指定医に認定されて初めて人工妊娠中絶術の適応になります。しかし妊娠のどの時期でも手術が可能というわけではなく、妊娠22週を超えると胎外生活が可能ということで、中絶可能週数は妊娠22週未満と定められています。妊娠12週未満は手術操作によりますが、それ以降は人工的に分娩を誘導して中絶とするため、後者の場合数日の入院が必要です(手術やそれに伴う入院費用はすべて自費となります)。

分娩の取り扱いは産婦人科に限らずどの診療科の医師でも可能です(現実は産婦人科ですが・・・)。しかし人工妊娠中絶は「母体保護法指定医」でないと行うことができません。医師免許は国家資格ですが、母体保護法指定医は都道府県医師会が指定します。指定医師の基準は主たる診療科が産婦人科であることが前提で、①医師免許取得後5年以上で産婦人科の研修を3年以上、または産婦人科専門医の資絡があるもの、②研修期間中に20例以上の人工妊娠中絶手術または流産手術の実地指導を受けたもの、③母体保護法指定医師研修を受講していること、などと規定されています。そしてここが重要なのですが、「指定医師でない医師については、研修機関で指導医の直接指導の下においてのみ人工妊娠中絶手術ができる」と定められています。

指定医師となるための研修機関は原則として「大学病院のような医育機関の付属施設または年間の開腹手術5O例以上、分娩数120例以上を取り扱う施設で、2名以上の母体保護法指定医師の資格者を有し、緊急手術に対応できる機関とする」と規定されています。そして指定医師が手術を行う施設は、①手術可能な設備を有し、②緊急時の連携先があり、③24時間患者との対応ができるということを申請して、指定を受けて初めてその施設での手術が可能となります(「設備指定」いいます)。

以上から母体保護法では「指定医」と「設備指定」は「カギと鍵穴」の関係で、いくら指定医だからといっても自分が「設備指定」を受けた医療施設以外で中絶手術を行ってはいけない決まりになっています。また指定医でなくとも、基準を満たした研修機関で指導医のもとであれば中絶手術を行えます。指定医師が一人しかいないとか、「設備指定」を受けても「研修機関」の認定を受けていなければ、有資格者のもとで手術を行っても「無資格手術」の扱いになりますし、有資格者であっても他の病院で中絶手術をすれば、それも「無資格手術」の扱いになります。

「無資格○○」と聞くと、文字通り全く資格のないものが規律を犯して行うイメージがありますが、母体保護法指定医に関しては、述べてきたようにいくら指定医であっても失念や思い違いから「無資格」の扱いになる恐れがあります。「生」の糸を断つ所業ですので厳格さが要求されるのは当然ですが、そのような厳格な条件の下で初めて行うる手術であることもご理解いただければ幸いです(2017.5.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

春・・・年度替わりの4月です

「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉通り、春彼岸のころから、一気に春めいてきました。2月以降の降雪が少なかったせいか、あれよあれよという感じで雪解けしたことが、そう感じさせるのかもしれません。道路には砂埃が舞いはしますが、暖かな陽の光で、自ずと足取りも軽くなりますね。

さて先月の11日で、東日本大震災から6年が経過しました。映像では新しい道路や建物など復興が進んでいる一方、6年前の爪痕が今もなお残っている映像など遅々として復興が進行していない現状も見られました。今もなお2,553人の行方不明者・・・関連死を含め2万人もの尊い命を失い、そして依然として12万人にも及ぶ人々が避難生活を送っている現状をみますと、6年経ってもなお大震災の爪痕が深く残っていると言わざるを得ません。

そのような6年目の翌日の12日に、「秋田県災害医療コーディネート研修会」というものに参加してきました。大規模災害が発生した時に多数の傷病者を受け入れ、かつ地域の医療を支援する病院として、秋田県には14の災害拠点病院が指定されています(県北は能代厚生・北秋田市民・大館市立・かづの厚生)。災害拠点病院の医師を主として「災害医療コーディネーター」になっていただき、発災後、刻々と変化する被災地や避難所等の状況を的確に把握し、医療救護班などの医療提供体制を調整する働きをします。しかし膨大な情報をたった一人のコーディネーターでは処理しきれないため、それを補佐する役として「災害医療連絡調整員」がおります。当地域においては大館市・鹿角市・小坂町にそれぞれ一人ずつの医師を含めた9人の「災害医療連絡調整員」が委嘱され、その任で先日研修に参加してきました。

皆さんも大災害が発災した時に全国各地から医療チームが参集している様子などご覧になったことがあると思います。これを災害派遣医療チーム(Disaster-Medical-Assistance-Team)の頭文字を取ってDMATと呼ばれています。県内には上述した14災害拠点病院に計23チームのDMATが存在しています。大規模発災時、DMATは48時間以内に現地に到着し活動でき機敏性を持っています。しかし被災地に参集したDMATはいつまでもとどまって医療活動を行うわけではなく、発災から72時間をもって撤収の方向となります。発災関連の超急性医療が落ち着いたのちは、日本医師会の医療チームJMATなどが、その後の医療を担当することが多いのですが、その引継ぎや発災により通院できなくなった方々に、いかにスムーズに医療を受けていただけるか検討・調整するのが災害医療コーディネート・チームの役割と言えます。

大規模災害が発生すると被災により診療所や薬局は閉まってしまい、地域の中核病院も被災者の処置や治療などで医療機関も人手が足りなくなります(そのためDMAT・JMATなどの医療チームが被災地外から派遣されるわけです)。普段であれば薬局などで容易に入手できる薬も全く手に入らないかもしれませんし、通常受けられる救急サービスもパンク状態になることが十分想定されます。ホームセンターや通信販売で防災グッズや防災セットなどが販売されていますが、それぞれに合った「災害医療対策」を平時より行ってください。

① 持病のある方は常用薬を少なくとも3日分、できれば5日以上確保しておいた方がいいでしょう。常時服用している薬を発災直後、確実に入手するにはどうしても時間がかかります。緊急持ち出し袋に入れておく、もしくは常に携行しておくとよいでしょう。②また災害時には何らかの外傷を負うリスクが非常に高くなります。清潔な水や消毒液、傷絆創膏や包帯なども防災セットにまとめておきましょう。③避難所での生活となると自宅同様の衛生環境を保つことが難しくなります。風邪薬や胃腸薬、解熱鎮痛剤や目薬など体調を崩した時に備えた薬も準備しておくことも大切です。

災害の多くは私たちの想像のはるか上でやってきます。従いまして周到な準備をしてしすぎることはないでしょう。大震災から6年が経過した現在、今一度防災について考えられてはいかがでしょうか(2017.4.1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは

年度終わりの3月です。先月は私達から見ると大雪とは縁遠いと思われる西日本の鳥取を中心に、記録的な積雪に見舞われました。当地と比べますと気温が高いため、除雪にはかなり骨を折ったことと思います。でも3月の声を聴くと降雪もそうナーバスになるほどのものではありません。春はもうすぐそこですね。

大雪で除雪となると、冷え切った体を温め、酷使した筋肉を労わるのに、温泉は非常に魅力的です。源泉かけ流しでゆっくりつかるのもよし、また打たせ湯やジャグジーなど水流で疲れた筋肉を癒すのもよいでしょう。温泉につかりながら水流でマッサージされるのは心地のいいものですが、時にその水流が侮れないものとなることがあります。

先日「日本小児科学会子供の生活環境改善委員会」からの傷害速報で水流が原因による女児生殖器の外傷性出血の報告がありました。1例目は4歳の子が公園で遊戯中、下から吹き上げる噴水が外陰部を直撃し、膣壁の奥が傷つき止血困難な出血をきたした症例、2例目は6歳の子がプールのジェット水流が外陰部を直撃して、小陰唇裂傷をきたした症例です。

私も30年近く婦人科に携わっていますため、性器外傷を経験したことはもちろんあります。しかし自分がかつて主治医として関わったのは6例のみと、そう頻繁に出くわすケースではありません。その6例の発症原因は、性交渉によるものが3例、性交渉によらないものが3例でした。また外来で対応できたのは3例でしたが、あとの3例は出血量が多かったり痛みが強かったりで入院を要しました。性交渉によらない性器外傷の契機は、誤って家具の縁に腰を落としてしまった主婦の方、自転車転倒で打撲した高校生、遊具に打撲した園児でした。また主治医ではありませんでしたが、発熱した乳児に解熱剤の座薬を誤って挿入したと思い、動転して摘出しようとして出血をきたした事例もありました(坐剤は粘膜吸収なので、肛門粘膜でも膣粘膜でも同じように吸収されますので、あわてて取り出すようなことをしなくても大丈夫なんです)。

報告によると小児の陰部外傷のうち、女児の会陰部外傷が最も多く、次いで男児の陰茎→陰嚢外傷となっています。本邦では明らかではありませんが、米国の報告では女児の陰部外傷は4~7歳に多く、外傷のきっかけとしては、何かにまたがった状態で受傷する「またがり外傷」が最多でした。しかし先の報告例のように強い水流で受傷するケースが諸外国でも報告されており、成人女性ではありますが水上バイクのウォータジェット推進装置からのジェット水流で外傷を生じた症例が本邦でも相次いでいて、国土交通省運輸関連委員会から注意喚起が出されています。

小児も含め性器外傷を受傷した場合の対応ですが、デリケートな部位なので、出血しやすい・出血量が多くなりやすいということを、覚えておきましょう。まず、①出血があるときは、圧迫が第一です

・・・ 清潔なナプキンなどをあてたうえで、座れるのであればGパンなどの固めの布地を丸めたものの上に馬乗りになって股間全体を圧迫しつつ受診しましょう。 ②出血がないからと言って、安心はできません!

・・・ 先に話しました様に外陰部は非常にデリケートですので、出血がなくとも簡単に内出血をしてしまいます。そしてその内出血は単なる「青タン」で済まず、「血腫」といって血の塊によって腫れてしまいます。また見える範囲でできるといいのですが、極めてまれに内臓の方に向かっていくタイプの血腫(後腹膜血腫といいます)もあり、重症化しやすく非常に注意が必要です。たかが「青タンの打撲」と軽視せず、青タンができたり痛みが引かなかったりする外陰部の打撲は念のために婦人科受診をお勧めします。

他の事故と同様、婦人科外傷もいつどこで受けてしまうかわかりませんし、身近にある水流でさえも、時には外傷を引き起こす「凶器」になりかねません。次第に暖かくなり行動範囲も広がることと思いますが、不幸にして受傷した際には、適切な応急処置を行いつつ、速やかに専門医へ受診なさってください(2017.3.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お寒うございます

先月は冬型の天候が列島に居座る機会が多く、まとまった雪が降り続く日が続きました。当地も先月初めの雪遊びイベントは小雪のため中止になりましたが、その後からは本格的な積雪となりました。やはり降るべき時には降るものですね。日々の除雪や屋根の雪下ろし等には、くれぐれもお気をつけてください。

さて今年は温暖な中四国でも交通状況をかき乱すような積雪に見舞われましたが、12月上旬の岡山は鹿角では考え難いような日差しと暖かさでした。そこで行われた日本性感染症学会に出席してきたのですが、昨今の流行を反映して梅毒に関する演題が多く、梅毒だけで3セッションが設けられておりました。今回は古くて新しい性感染症=梅毒についてお話しします。

その病巣が「やまもも(楊梅)の果実」に似ていることから「梅毒」と言われた性感染症は、古くは室町時代に京都で流行したという記述も残っています。性風俗が主なる花柳界に蔓延した病気であるため、「花柳病」の異名もあります(淋病・軟性下疳を含めた3疾患)。人間の3大欲求の一つである性欲が背景として伝搬する疾患ですので、昭和2年に花柳病予防法という法的規制が制定され昭和23年には性病予防法、そして形は変わりますが現在も梅毒は感染症法の5類感染症という風疹・麻疹と同じ全数報告疾患で、梅毒と診断した医師は7日以内の届け出が求められています(ちなみにクラミジアや淋菌感染症、ヘルペスは月単位で定点医療機関のみの報告です)。

このような患者全数の把握ができる梅毒ですが、2010年までは900例未満の報告数であったのが、2010年以降増加し2013年以降は毎年1,000例以上、2015年には2,697例と2,000例を超え、2016年には4,518例、速報値で2017年1月第2週の時点で194例と5,000例を超える勢いで増加しています。※2000年〜2015年は厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0411-1.html)、2016~2017年は国立感染症研究所(http://www.nih.go.jp/niid/ja/data.html)のデータをそれぞれ参考にしました。

大雑把ではありますが、約5年間で5倍という急激な患者増(900→4,518)となっている梅毒ですが、その蔓延の背景をみてみますと、男性罹患者の多くは20~40代で2012年までは男性同性間の性的接触が感染経路のメインでしたが、2013年以降は女性罹患者の増加が著しく、2012年から2015年の間に4倍超の増加となっています(2012年183例⇒2015年763例)。そして女性罹患者の年齢を見ますと20代の報告者が増加し続けています。

私達医師の立場でみますと、梅毒という病気は他の感染症に比べ効く薬がコロコロ変わる「薬剤耐性」ができにくく、「今も昔も特効薬はペニシリン」と治療に関しては確立されている疾患です。しかし他の細菌感染症と異なり「病原菌を培養して診断する」ことができない病気で、菌そのもの、もしくは血清反応によってはじめて診断しうる病気です。加えて梅毒の初期の皮膚症状は痛みがなく、無治療でも数週間で症状が良くなりますし、病状が進行しても、「偽装の達人」という異名を持つほど、多彩な皮膚外症状を呈します。従いまして医療側として梅毒は「常に疑って診察していないと診断できない疾患」といえましょう。そして風疹などと異なり、梅毒は終生免疫が得られず感染機会があれば何度も罹患する病気です。妊娠中に梅毒に罹患していると、赤ちゃんにも伝染し先天梅毒となってしまいます。実際20代女性の梅毒症例数の増加は先天梅毒児の増加にも反映しています。

HIVと異なり、梅毒は非常に感染力が強い疾患です。一般に性感染症の予防にはコンドームを適切に使用することとお話ししていますが、梅毒はオーラルセックスでもアナルセックスでも感染を避けることはできません。不特定多数の性交渉はハイリスクであることを考えますと、ハイリスクな性交渉を避けたセーフ・セックス(特定の相手と適切なコンドームの使用下での性交渉)が確実な梅毒のリスク・マネージメントと言えましょう(2017.2.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、あけましておめでとうございます

2017年・・・酉年です。「酉年」の「酉」は「取り込む」につながるといわれ、運気もお客も取り込める・・・商売繁盛に繋がる年と言われています。また学問では、ある程度の成果が得られる区切りになる年になるとも言われています。今年一年、皆様にとってより良き一年になるよう祈念いたしております。

年始の本稿は正月のアイテムを口火に進めていくのが恒例となっております。今年は以前も登場した「お年玉」についてです。子供たちにとっては一年に一回の貴重な臨時収入の時期です。私が子供頃は親戚も少なくはありませんでしたから少額であっても、積もり積もればかなりの額になります。しかし少子化の影響で親戚自体も少なくなってくると、お年玉をもらう回数自体が少なくなります・・・だからといって単価?を上げることは子供への影響を考えますと、やはり考えてしまいます。。。なかなか難しい世の中ですね。

正月早々、お金の話題になってしまいました。

婦人科には直接関係はないのですが、昨年がんの薬で「オプシーボ」という薬が話題に上がりました。オプシーボという薬は直接がん細胞に効く従来の抗がん剤と異なり生体内にある免疫系を利用してがん細胞を攻撃する免疫療法のお薬です。体の中には病原体やがん細胞に対し攻撃を行うキラーT細胞という免疫系の細胞があるのですが、がんが治りにくい理由の一つにキラーT細胞の働きにがん細胞がブレーキをかけてしまうことがあります。オプシーボという薬には、このブレーキ機能を解除する働きがあるため、その結果自身のキラーT細胞がアクセル全開でがん細胞を攻撃することが可能になります。生体内の免疫系を活用する治療法ですので、従来の抗がん剤による化学療法に比べて副作用も軽度なのも特徴と言えましょう。

オプシーボは日本発の免疫療法薬で、実用化に至るまで15年ほどの月日がかかりました。市販に至るまでの研究開発費が経費として薬価に転嫁されるのは当然なのですが、販売規格の100mg一瓶が約73万円にもなります。オプシーボは2014年、悪性黒色腫(メラノーマ)という皮膚のがんに適応が認可されました。本邦ではメラノーマ自体約10万人に1人という珍しいがんですが、皮膚のがんの中でも治療が最も難しいものといえます。その難治性のメラノーマに対しオプシーボは治療効果を発揮しますが、1回の治療で体重1Kgあたり3mgのオプシーボを2週に1回点滴静注するとなると、1年間の治療で薬価だけで3,500万円ほどになってしまいます。

健康保険制度には高額療養費制度があるので、薬価がいくら高額でもすべて支払うわけではなく、収入にもよりますが月15万円を超えることはありません。すると3,000万円を超える治療費はどうなるかというと、健康保険料から当てられることになります。この現状に加えて一昨年より肺がんへの適応も加えられました。ただ「切除不能な非小細胞腺がん」という制限がありますが、前述したメラノーマの患者数と2ケタ違うくらいの患者数です。さらに腎臓がんへの適応も間近との情報もあります。するとオプシーボの薬価だけで日本の保険制度が崩壊しかねません。

企業としては苦渋を飲む形になるかもしれませんが、薬価の引き下げに協力を求めることになるでしょう。しかし「効く薬があれば、コストは度返ししても使いましょう」・・・とはいかなくなるかもしれません。現在鎮痛薬や抗アレルギー剤など医療施設で処方していた薬が市販薬として購入できるようになりました。それら市販薬として販売されているものは、医療機関で処方されても保険を適用せず自費請求とする、また「かぜ」など軽微な病状での受診にも健康保険を適用せず、保険適応自体重傷な病状への適応とする意見があります。また自動車の「自賠責保険」+「任意保険」と似た考えとして、従来の健康保険は「自賠責保険」のスタンスで年間上限額を600万円(これは人工透析の年間医療費に匹敵する額です)、それを上回る医療費がかかった場合、「任意保険」のスタンスで個人がそれぞれ民間保険会社と新たに契約して超過分を賄ってもらうという考え方もでています。

少子高齢化と無縁な時代の医療水準であれば、こういう問題に頭を痛めることはないでしょう。しかし急速に進む少子高齢化と医学の進歩は、医療経済の問題を専門家だけに委ねることができないまでになってきました。来年は2年に1回の診療報酬改定があります。今年はその改定に向けて高額医療について日本はどのように対応していくか・・・国民一人一人が目を背けず議論する一年となるかもしれません(2017.1.1)。